地域貢献

王子グループの国内各工場、拠点では、地域社会との共生を図るため、さまざまな活動を行っています。

王子製紙苫小牧工場では、苫小牧社有林にて70年以上前から植樹祭を実施しています。2024年度は5月22日に開催され、第73回目となりました。

健全な森林は、河川を通じて窒素、リン等の栄養塩を海に供給することで、水産資源を支える海洋生態系に貢献しています。「森が魚を育てる」との考えに立ち、1995年からは苫小牧漁業協同組合も「お魚殖やす植樹運動」の一環で参加しており、本植樹祭は木質資源の増加と同時に、ホッキ貝に代表される苫小牧市の豊富な水産資源の確保にも貢献しています。

2023年より、工場前広場で「王子まつり」を開催しています(8月の2日間)。工場の従業員や家族、グループ会社のみなさん、近隣にお住いの方々など多くの方々に参加いただきました。

2024年千歳・支笏湖氷濤まつりに合わせ、「地球にやさしいライトアップ 王子製紙千歳第一水力発電所」と題して夜間の特別公開を行いました。発電所だけでなく氷濤まつり全体のライトアップにあたり、千歳第一水力発電所より電力を供給しました。

王子製紙春日井工場は、市民・行政・企業のパートナーシップ活動を目指し、地域の町内会や市民団体、行政と連携をとり、工場近辺の川の清掃を春と秋に行っています。

王子製紙米子工場は年2回、工場周辺の海岸に流れ着いたゴミの収集や分別に取り組む、海岸の清掃活動を行っています。

米子がいな万灯は、米子市主催の「米子がいな祭」の新たなる郷土芸能の構築の一環で、秋田竿燈を親として1986年に発足。以来、米子の夏の風物詩として根付いてきました。地域の企業や子供会を中心に約40団体が万灯を担ぎ、夏の空を彩ります。

万灯は、竹で組んだ竿にろうそくを灯した提灯を46個取り付けたもので、高さ8m、重さ約40kg。さらに継竹と呼ばれる竹を最大の5本継ぎ足すと13mの高さにまで達します。それを手のひら、顎、額、肩、腰に乗せ、安定感を競い演技をします。更に熟練者は演技をしながら、膝をついたり、扇子や傘を出します。天高く差し上げられた万灯と、しなやかで力強い妙技は夜空を煌々と照らし、詰めかけた観客を大いに魅了し大歓声が沸き上がります。

王子製紙万灯隊は発足時の1986年から参加しており、万灯を通して地域の活動へ参加することで、参加従業員の結束が深まっています。今後も、観客の前で良い演技が披露できるよう一致団結していきます。

がいな万灯パレードの様子

グラウンドワーク活動の一環として、日南市が主催する油津港一斉清掃に例年参加しています。

王子マテリア呉工場は瀬戸内の臨海工場で、原料の受入や製品の出荷など日頃より海の恩恵を受けて操業しています。海への感謝の意味で、毎年7月の海の日には地元漁協が主催する海の清掃活動に参加し共同で作業しています。流木やゴミの収集、分別、切断作業などを行い、港湾の美化に努めています。

弊社が取り組む持続可能な森林経営には、植林事業会社と地域社会の双方向の理解と、両者の「環境・社会・経済」の便益の共有が不可欠です。その取り組みの一例を紹介します。

CENIBRA社は地方自治体と協力して、活動地域における雇用創出と所得向上のために各種プロジェクトを実施・支援しています。

CENIBRA社は、養蜂家協会と協力し、自然永久保護区域や植林地周辺で養蜂所を設置する取り組みを推進しています。このプロジェクトは、環境保全と調和しながら、養蜂家やその家族に雇用と収入の機会を提供することで社会的、経済的、環境的に重要な役割を果たしています。

CENIBRA社は、自治体や農業労働組合と連携して小規模生産者に技術指導や無償で耕作地を提供しています。現在6つの自治体で約290ヘクタールの土地で約390家族が野菜やトウモロコシなどを栽培しています。この取り組みにより農村地域での雇用促進や人口定住を支援するとともに、生産量の一部を福祉団体に寄付しています。

CENIBRA社は、ユーカリ植林地に自生するインダイアというヤシの葉を利用して工芸品を作る伝統文化を支援しています。地域の文化協会や大学と協力し、インダイアの持続可能な生産管理計画の策定や工芸品の多様化を支援してきました。現在ではインターネットを通じて世界中から工芸品の購入が可能となり、工芸作家達の所得向上、伝統文化の継承と価値向上に貢献しています。

教育

王子グループは日本に188千ヘクタール、海外には447千ヘクタール、あわせて635千ヘクタールの森をもっています。

王子の森を活用する取り組みの一つとして、小学校4年生から6年生までを対象とした自然体験型環境教育プログラム「王子の森・自然学校」を、2004年から実施してきました。

19回目となる今年は、様々な地域の方に参加してもらいたいという思いから、8月5日(月)~8月7日(水)にオンライン形式で開催しました。森と紙にまつわる2つのプログラムを用意し、3日間で全国各地から214名の子どもたちが参加しました。

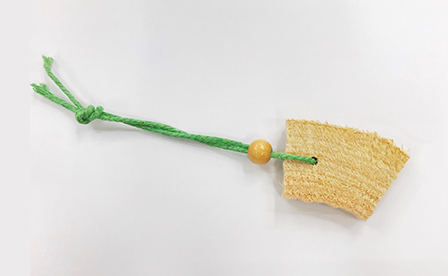

1つ目のプログラム「森のリサイクル編」では、前半はワークを通して森との思い出や木とのつながりを感じながら、植林による森の循環や森林の多面的機能について学び、後半には間伐材を用いたキーホルダー作りに取り組みました。2つ目の「紙のリサイクル編」では、前半はクイズも交えて古紙から紙へ再生する過程や分別の大切さを学び、後半には紙すき体験セットで紙すきはがき作りに挑戦しました。

今回は、製紙工場や社有林で撮影された臨場感あふれる写真を用いて王子の森や紙づくりのスケール感をよりリアルに感じてもらうことと、子どもたちとのコミュニケーションを大切にしました。プログラム終了後の保護者向けアンケートでは「森や紙、自然に興味を持ち、自分たちの生活とのつながりを考えるきっかけになった」「自分の考えを皆の前で発言したり、自ら手を動かしてもの作りに取り組む体験を通して、楽しく参加することができた」「教育や環境への取り組みを行っていることを知り、王子ホールディングスへのイメージが変わった」などの声が寄せられました。

王子の森・自然学校は、未来を担う子どもたちに環境保全に対する姿勢や思いをつなぐ、貴重な機会となっています。

詳細については下記のサイトをご覧ください。

王子グループの古紙利用率は68.3%であり、多くの紙製品で古紙を利用しています。

紙以外の異物やリサイクルに適さない加工がされているものは古紙リサイクルの際に品質トラブルを引き起こす禁忌品として指定されており、禁忌品を古紙に混ぜないよう、古紙の品質を向上させることが重要です。王子グループは古紙問屋や(公財)古紙再生促進センターと協力し、学校、自治体、企業への禁忌品混入防止の啓蒙活動に取り組んでいます。

(公財)古紙再生促進センターが主催する出前授業に、当社は2024年11月20日に講師として参加し、小学4年生の児童93名が紙すき体験を通した紙のリサイクルについて学びました。

王子ネピアは日本トイレ研究所とともに、排便について楽しみながら学んでもらう小学生向け出張授業「うんち教室Ⓡ」を行っています。

トイレットロールを提供する企業として、生きていくうえで欠かせない大切な行為である排便について、子どもたちに学んでもらう場を作りたいという想いから、王子ネピアならではの取り組みとして、日本トイレ研究所とともに2007年からこの活動を開始しました。「うんち王子」が小学校を訪れ、「うんちから考える“健康”」、「トイレの衛生とマナー」、「トイレットペーパーができるまで」というテーマのもとオリジナルのテキストを使用し、楽しみながら学べるようにしてトイレの重要性について伝えています。

王子マテリア江戸川工場は、今を生きる子どもたちに環境について考えてもらうきっかけとして、東京都江戸川区で開催される「江戸川区環境フェア」に協賛、出展しています。2024年は6月2日に開催され、約3万人の来場者のうち、王子マテリアのブースにはおよそ400名の方がいらっしゃいました。

また、王子斎藤紙業では、栃木県鹿沼市で2024年11月2日に開催された「エコライフ・フェアin南摩」に出展しました。このフェアは、環境問題への意識向上や、安全で恵み豊かな環境を保全し、人や物を大切にする「もったいない」という意識を啓発するとともに参加者の実践活動を促進するイベントであり、来場者にはリサイクルによる環境保護など紙にまつわる様々な知識を伝えました。

インドネシア・KTHでは、山林事業地にて2008年より小学校・幼稚園を運営し、他の村からの学校への通学、隣町にある中学高校へ通う子弟のためにスクールバスの運行も行っています。

2023年は小学校校舎の老朽化に伴い、改修増築工事を行い、現地の村長、父兄、教育委員会などを招いてお披露目式典を行いました。

また、2023年から2024年にかけてスクールバスを更新し、子どもたちの快適な通学に貢献しています。

CENIBRA社では、植林事業地域の子どもや若者たちを対象に様々な教育活動の支援を行っています。その活動の一つとして、楽器の製作と演奏を教えるプログラムがあります。楽器の製作には、CENIBRA社が寄付したユーカリ材が使用されており、再生可能な森林資源を活用した社会貢献を実現しています。

CENIBRA社が運営する企業とコミュニティの統合型支援ユニット「UNIECO」は、地域社会が抱える文化的・社会教育的な課題に取り組み、市民意識の向上や環境教育、読書推進、デジタル技術を活用した学びの機会を無料で提供しています。これにより、地域社会の発展を支援するとともに、つながりの強化にも大きく貢献しています。

この取り組みでは、活動に必要な機械の寄付などとともに、地域住民への技能向上支援や職業訓練を実施しています。

医療

440床(うちICU8床)、28科を有し、東胆振・日高医療圏の基幹病院として高機能で良質な医療を提供しています。災害拠点病院、地域がん診療病院、地域周産期母子医療センターに指定され、臨床研修指定病院として研修医の指導・育成にもあたっています。

その他、介護老人保健施設「ケアライフ王子」、居宅介護支援事業所王子、苫小牧市から委託を受けた中央地域包括支援センターも有し、安心で安全な医療提供に努めています。

CENIBRA社は、2001年から地域住民を対象に、健康促進、社会福祉、予防医療に関する講演会の開催をはじめとした活動を通じて、地域住民の健康意識向上に取り組んでいます。

ホークス・ベイ レスキューヘリコプター財団は、ホークス・ベイ地域でレスキューヘリコプターサービスを提供するために設立された登録慈善団体です。同団体は、事故現場での緊急医療支援や重病・重傷患者の病院間移送を提供しています。2023年にホークス・ベイ地域に甚大な被害をもたらしたサイクロン「ガブリエル」被災時の救命活動にも大きく貢献しました。

また、同サービスは24時間年中無休で運営されており、地域コミュニティの誰もが無料で利用できます。

同財団の運営資金は地元企業のスポンサーシップや寄付金、行政の補助金等によりまかなわれており、Pan Pac社は2001年よりスポンサーシップに参加し、同財団の活動を支援しています。

ベトナム・QPFLでは、2012年から2020年まで遠隔地の無医村に医師団を派遣し、村民を診察、必要に応じて薬などを提供し、2020年までに延べ約7,000人に医療の機会を提供しました。問診、血圧測定、歯科検診の他、エコーや妊婦検診も実施し、主に子どもや妊婦、高齢の村民が受診していました。医師団派遣に合わせて、古着の提供も実施し、村民に喜ばれました(新型コロナウイルス感染拡大により2021年から医師団派遣を中断。今後は村からの要望に応じて再開予定)。

また、村民の要望を受けて、2020年は村の保健所へ血圧計や体温計等、計61点の医療器具を提供、2024年には村の保健所へ医療器具や薬品用の倉庫建設の支援も実施しました。

割り箸リサイクル運動

王子グループでは、環境保全の重要性、資源を大切にすること、すなわち日々暮らしている生活現場の環境を「住民・企業・行政・学校」が一体となって良くして行こうという活動精神をもとに、使用済みの割り箸を回収し、リサイクルを行っております。 ※ 割り箸の受け入れを2024年7月より、再開いたします。

使い終わった割り箸は、紙の原料として生まれ変わります。

回収いただく際は、混入しないようご注意ください。

| 王子製紙株式会社 | 苫小牧工場 | 〒053-8711 北海道苫小牧市王子町2-1-1 TEL. 0144-32-0111 |

|---|---|---|

| 春日井工場 | 〒486-0834 愛知県春日井市王子町1 TEL. 0568-81-1111 |

|

| 日南工場 | 〒887-0031 宮崎県日南市大字戸高1850 TEL. 0987-23-2181 |

割り箸 10kg(約2,500膳) → ボックスティシュ15箱

割り箸 3膳(6本) → はがき1枚、又は、A4サイズのコピー用紙1枚

王子ホールディングス株式会社 サステナビリティ推進部

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座4-7-5

電話:03-3563-7020

FAX:03-3563-1139

※グラウンドワーク

グラウンドワークとは、企業と住民、自治体の三者が連携し、地域環境の改善をはじめ、様々な社会的課題の解決に貢献する活動です。1995年10月、(財)日本グラウンドワーク協会の設立に伴い、当社は企業第一号として加盟しました。当協会への加盟を契機に「グラウンドワーク活動の推進」が全社方針として決定され、それぞれの地域の特性に準じた様々な活動を展開しています。現在も王⼦グループの各⼯場では、「地域の住⺠、⾏政との良好な関係を保つ」ことを⼯場運営の⼤きな柱とし、地域の各種⾏事やボランティア活動などへ積極的に参加しています。

活動例